作为飞地的创始人,张洁平在2022年于台北创建了第一家飞地书店,随后又在清迈和东京和荷兰海牙以及新西兰的奥克兰都创设了分店或快闪店。 在这之前,张洁平是香港资深媒体人,曾担任 《端传媒》总编辑、区块链社群平台《Matters》的创始人。因此最开始,她的初衷之一便是能够利用飞地的空间重新延续香港的精神,飞地在自我介绍中将这种精神概括为“开放、流动、包容”,意在重建公民社会中人与人之间美好而真实的联结。

除了张洁平,本期节目还邀请了荷兰飞地书店的店长徐进。他主要负责荷兰书店的日常运营。我们将与两位嘉宾一同聊聊,在欧洲开一家中文书店,是一种怎样的体验?通过这间小小的书店,新一代的离散华人群体又将如何建构属于他们的共同体,并实践他们心中的公民社会?本次节目分为上下两期播出,这是上期。

RFI:去年荷兰飞地开业的时候,我正好在荷兰。那个时候店面不大,还是个快闪店,没想到飞地竟然能开到欧洲。

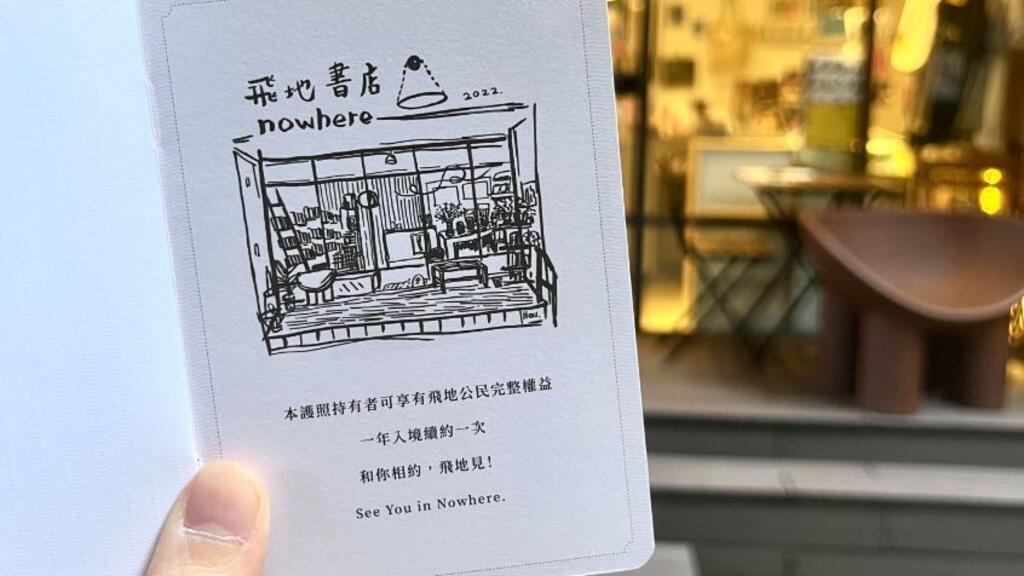

徐进:其实我自己也没想到会开一家店。最开始是飞地的书店是快闪的形式,那个时候我们更多是抱着试试看的心态,想尝试一下。当然,飞地有它独特的样态,和传统书店不太一样,比如飞地公民,以及我们在这里举办了很多活动。不过当然现在很多传统书店也在尝试转型。对我们来说,做快闪店某种程度上也是给读者和来到这个空间的人的一种承诺,比如飞地公民 有一年的会员计划,考虑到这个,我们就想尽量做下去。更重要的是,飞地的读者们,或者说这里的所有参与者,他们和飞地的关系更多的是贡献的关系。我觉得大家对这个地方的投入和滋养,是飞地能开下去的关键。我们在开快闪店的时候就能感受到这个空间是很有意义的,是大家都需要的,所以才努力坚持开下去。

RFI:那当时为什么没有选巴黎或其他欧洲城市?荷兰有什么特别吸引你们的地方吗?

徐进:的确,开店一年多以来,我也多次被问到这个问题:为什么会选在荷兰?或者为什么是在这个地方?但我想特别强调一点,荷兰的英语接受程度相对较高。对于华人群体来说,除了中文,英语是最广泛接受的语言。我也曾考虑过,也有很多人尝试过,在一个必须使用本国语言的环境里发展,比如德国、意大利、法国这样的国家,实际上挑战很大。这不仅是实践层面的困难,也影响到书籍的选择和发展。比如我们现在有很多英文书,但如果是在法国的话,就需要同时准备英文、法文和中文的书籍。对于一个刚起步、以华人背景为主的书店空间来说,这样的挑战还是挺大的。

RFI:洁平有什么要补充的吗?

张洁平:我觉得,首先,您刚才问飞地为什么会选在荷兰,或者这几个地方开店,其实飞地在各地开店,完全不是拿着一张世界地图,计划好要去哪个国家,根本不是这样。就像最初在台北开店,对我来说也是很偶然的经历。当时正值香港向台湾的移民潮,带来了对港版书和香港主题讨论的社群需求,所以我才开了那家店。但在开台北飞地的时候,我意识到这不仅是一家在台湾为香港人开的书店,更是一个在本地为异乡人服务的空间。这个“异乡人”的概念其实可以延展到很多地方,不只是局限于香港、台湾或者任何单一族群,它适用于很多地方,是我们如何看待移民与本地关系的一个视角。

基于这个经验,我在其他地方跟朋友聊天,或者公开演讲时都会提到这件事。所以,一方面,正如刚才同事提到的,选择地点有些巧合;另一方面,也能解释为什么飞地会先后出现在东京、清迈、荷兰,甚至最新的在新西兰。这些地方也是近年来疫情之后移民相对较多,新一波移民涌入的地方。当地的伙伴听到我在台北讲述“书店如何治愈我,启发我”的故事后,很多人受到了启发,想参与其中,甚至提出能不能在当地开一间飞地。我觉得这非常好,所以飞地的发展完全是一个有机生长的过程。

RFI:我记得最初看到关于飞地的一些报道和采访时,大家提到飞地,是说它是一家和香港有关的书店。而我那次在荷兰去你们书店的时候,也确实看到很多与香港相关的书籍,所以我很好奇,现在你们在荷兰的这家飞地,在选书的标准上,和其他几家店,比如在泰国清迈或台湾的飞地,有什么不同吗?

徐进:我们的确有不同的阶段。比如你去年来的时候,正好是我们在快闪阶段。当时我们是在一位香港朋友的空间里,同时空间里也在做与香港相关的展览,所以当时我们的选书也以香港主题。现在我们在荷兰已经有了自己的实体空间,整体感觉更像是一家“普通但不普通的书店”。所谓“普通”,是说我们现在涵盖的书籍范围更广,以中文书为例,我们的选书涵盖了从古代历史到近现代史,再到当代中国社会的各种议题。同时也包括更多全球性的内容。而“不普通”则是因为这些书都是我们精心挑选、策划过的。针对不同地点,我们也会做出本地化的选择。就像你刚刚提到的,不同地区的飞地也各有侧重。比如清迈的飞地曾经推出过“泰国第一课”这一主题,新西兰那边在快闪店阶段则强调“海洋”和“岛屿”等在地文化。而在荷兰,我们也会关注一些与当地相关的主题,比如本地艺术家的作品等。所以除了书店本身涵盖的广泛主题外,每个地方的书店也都会结合自己的语境发展出一些独特的选书方向和特色。

RFI:其实在巴黎也有几家中文书店,感觉和在国内逛书店差不多,主要是畅销书、文学作品那一类。但我觉得飞地不一样的是,首先是有很多繁体字的书,很多是台湾、香港出版的,其次是你们选的书当中有不少思想史相关的内容,这点我觉得非常有特色。

张洁平:你刚提到的“思想史”,我觉得很有趣。因为我们一直在面对一个很现实的问题:我们这一代人,究竟该如何回应我们自身的移民经验?我们能明显感觉到,不论是“润”也好,还是主动选择移民也好,不论出发点是积极还是消极,移民潮都是一个正在发生的客观事实。而每一代移民潮,都会带来不同的经验和处境,我们这一代人也同样需要去回应这件事。当我说“我们这一代”的时候,其实是指疫情之后这波新移民潮。这一波移民潮很特殊,因为它恰好遇到了反全球化的浪潮,同时又遭遇了世界各地迅速崛起的右翼思潮和反移民情绪。我们书店所在的每一个城市,几乎都曾出现过反移民的游行。

所以对我们来说,作为这波移民潮中的一部分,我们当然首先要面对的是现实的生存问题,比如签证、合法身份等等。但除了这些,我们更需要思考自己到底处于一个怎样的社会位置,我们如何理解自己的处境,又要用什么方式与本地社会产生互动。而要做这些思考,我们其实非常需要“思想资源”。这些资源可以来自前几代移民的经验,也可以来自更广阔的历史脉络,比如我们如何理解中国?如何理解华文世界与更大世界,尤其是与西方世界之间的关系?这些问题的讨论都离不开思想的支持和沉淀。所以你提到的“思想史”的部分,其实正是我们在选书时候的一个“暗线”。

RFI:飞地在荷兰的话,哪些书卖的算是比较好的呢?

徐进:至于卖得比较好的书,这就要说到我们的读者来到飞地的时候,其实是带着某种期待来到飞地。很多人是希望能在这里看到一些平时不太容易找到的书,或者一些比较冷门、独立出版的内容。尤其是很多在海外的朋友,包括艺术家,他们自己尝试做出版物,而我们其实在主要展台上摆放的,正是这些不一定有 ISBN 编号的出版物或自出版作品。

RFI:算是独立出版吧。

徐进:对,是独立出版。这类作品也是很多人对飞地的期待所在,他们希望在这里发现一些在主流渠道难以接触到的书籍。而这些书反过来也成为了飞地卖得比较好的品类。另外,还有一些关于中国社会和历史的作品也很受欢迎。有时这些书也是所谓的“畅销但不主流”的书,比如何伟(Peter Hessler)的作品,一直卖得不错。这类书我们也经常会推荐给对中国还不太了解的本地朋友。当然,有些作品的热销也很有意思,我们有时很难界定那到底是对中国的刻板印象,还是一种文化兴趣,比如像扶霞(Fuchsia Dunlop)写的关于中国食物的书,也很受欢迎。这类和饮食文化相关的书籍,尤其是从中国或者泛亚洲背景出发的,也常常卖得很好。

RFI:那我看到你们好像现在也开始做自己的独立出版了?

徐进:嗯,我们现在正在策划一本自己的小志(zine)。不过这本更像是一个“共创”的项目,是从我们各地店铺收集到的读者留言和反馈出发,希望通过这样的形式,和读者一起共创一本属于飞地和大家共同记忆的小型出版物。

RFI:那你们有没有计划以后签一些本地作者,去出版他们的作品?

徐进:其实飞地在台湾确实设有“飞地出版”,过去也出过几本书,就是传统出版业的路径。

RFI:那对于在欧洲的读者,他们的群像跟其他地方的读者有什么不同?

徐进:在荷兰,或者更具体地说,飞地所在的城市海牙,离莱顿很近,而莱顿大学在汉学方面其实有着非常悠久的传统。所以我们遇到的读者里,有不少是我们在开店之前没有想到的,比如一些并非中文背景、甚至非亚洲背景的本地人,但他们对中国有相当深入的了解,甚至中文水平也很高。有时候我们书店 里的一些诗集是被这些本地读者买走的,这可能和他们的学术背景有关,有些人本身就研究中国文化、历史或语言。另外,虽然海牙不像传统意义上我们常提到的那些国际大都市那样,但因为它有特殊的历史背景和大量的国际机构,所以整体来说,我们面对的其实是一个非常多元和国际化的读者群体。

感谢Julie提供的音频技术支持,在下期节目中,我们将继续探讨在这样一段历史中,为什么离散是为了重聚?为什么在身居异国他乡,能够用中文阅读和思考依然是重要的?新一代移民又如何重新构建自己的身份?