作為飛地的創始人,張潔平在2022年於台北創建了第一家飛地書店,隨後又在清邁和東京和荷蘭海牙以及紐西蘭的奧克蘭都創設了分店或快閃店。 在這之前,張潔平是香港資深媒體人,曾擔任 《端傳媒》總編輯、區塊鏈社群平台《Matters》的創始人。因此最開始,她的初衷之一便是能夠利用飛地的空間重新延續香港的精神,飛地在自我介紹中將這種精神概括為「開放、流動、包容」,意在重建公民社會中人與人之間美好而真實的連結。

除了張潔平,本期節目還邀請了荷蘭飛地書店的店長徐進。他主要負責荷蘭書店的日常營運。我們將與兩位嘉賓一同聊聊,在歐洲開一家中文書店,是一種怎樣的體驗?透過這間小小的書店,新一代的離散華人群體又將如何建構屬於他們的共同體,並實踐他們心中的公民社會?本次節目分為上下兩期播出,這是上期。

RFI:去年荷蘭飛地開業的時候,我正好在荷蘭。那個時候店面不大,還是個快閃店,沒想到飛地竟然能開到歐洲。

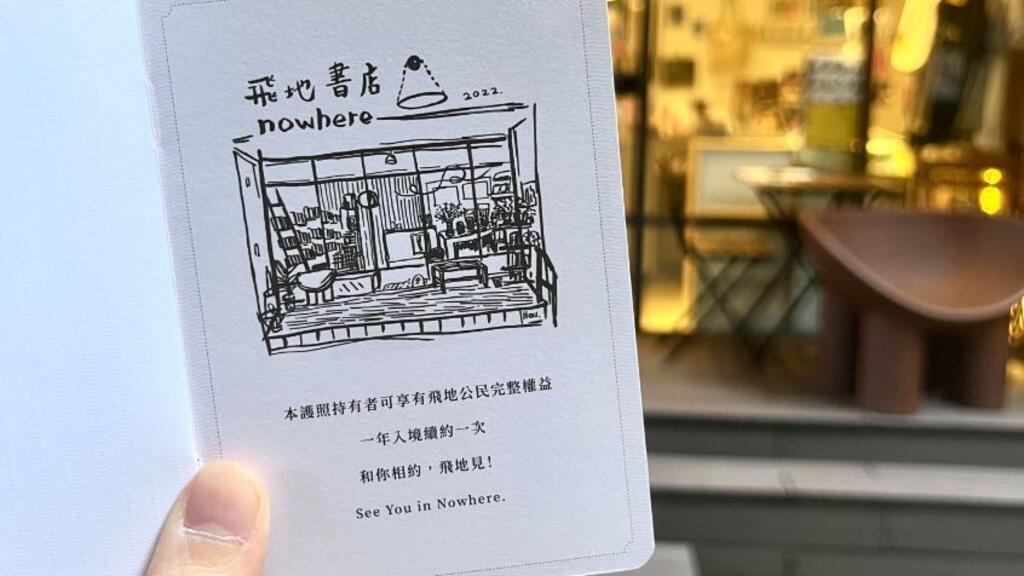

徐進:其實我自己也沒想到會開一家店。最開始是飛地的書店是快閃的形式,那個時候我們更多是抱著試試看的心態,想嘗試一下。當然,飛地有它獨特的樣態,和傳統書店不太一樣,比如飛地公民,以及我們在這裡舉辦了很多活動。不過當然現在很多傳統書店也在嘗試轉型。對我們來說,做快閃店某種程度上也是給讀者和來到這個空間的人的一種承諾,比如飛地公民 有一年的會員計畫,考慮到這個,我們就想盡量做下去。更重要的是,飛地的讀者們,或者說這裡的所有參與者,他們和飛地的關係更多的是貢獻的關係。我覺得大家對這個地方的投入和滋養,是飛地能開下去的關鍵。我們在開快閃店的時候就能感受到這個空間是很有意義的,是大家都需要的,所以才努力堅持開下去。

RFI:那當時為什麼沒有選巴黎或其他歐洲城市?荷蘭有什麼特別吸引你們的地方嗎?

徐進:的確,開店一年多以來,我也多次被問到這個問題:為什麼會選在荷蘭?或者為什麼是在這個地方?但我想特別強調一點,荷蘭的英語接受程度相對較高。對於華人群體來說,除了中文,英語是最廣泛接受的語言。我也曾考慮過,也有很多人嘗試過,在一個必須使用本國語言的環境裡發展,比如德國、義大利、法國這樣的國家,實際上挑戰很大。這不僅是實踐層面的困難,也影響到書籍的選擇和發展。比如我們現在有很多英文書,但如果是在法國的話,就需要同時準備英文、法文和中文的書籍。對於一個剛起步、以華人背景為主的書店空間來說,這樣的挑戰還是挺大的。

RFI:潔平有什麼要補充的嗎?

張潔平:我覺得,首先,您剛才問飛地為什麼會選在荷蘭,或者這幾個地方開店,其實飛地在各地開店,完全不是拿著一張世界地圖,計畫好要去哪個國家,根本不是這樣。就像最初在台北開店,對我來說也是很偶然的經歷。當時正值香港向台灣的移民潮,帶來了對港版書和香港主題討論的社群需求,所以我才開了那家店。但在開台北飛地的時候,我意識到這不僅是一家在台灣為香港人開的書店,更是一個在本地為異鄉人服務的空間。這個「異鄉人」的概念其實可以延展到很多地方,不只是局限於香港、台灣或者任何單一族群,它適用於很多地方,是我們如何看待移民與本地關係的一個視角。

基於這個經驗,我在其他地方跟朋友聊天,或者公開演講時都會提到這件事。所以,一方面,正如剛才同事提到的,選擇地點有些巧合;另一方面,也能解釋為什麼飛地會先後出現在東京、清邁、荷蘭,甚至最新的在紐西蘭。這些地方也是近年來疫情之後移民相對較多,新一波移民湧入的地方。當地的夥伴聽到我在台北講述「書店如何治癒我,啟發我」的故事後,很多人受到了啟發,想參與其中,甚至提出能不能在當地開一間飛地。我覺得這非常好,所以飛地的發展完全是一個有機生長的過程。

RFI:我記得最初看到關於飛地的一些報導和採訪時,大家提到飛地,是說它是一家和香港有關的書店。而我那次在荷蘭去你們書店的時候,也確實看到很多與香港相關的書籍,所以我很好奇,現在你們在荷蘭的這家飛地,在選書的標準上,和其他幾家店,比如在泰國清邁或台灣的飛地,有什麼不同嗎?

徐進:我們的確有不同的階段。比如你去年來的時候,正好是我們在快閃階段。當時我們是在一位香港朋友的空間裡,同時空間裡也在做與香港相關的展覽,所以當時我們的選書也以香港主題。現在我們在荷蘭已經有了自己的實體空間,整體感覺更像是一家「普通但不普通的書店」。所謂「普通」,是說我們現在涵蓋的書籍範圍更廣,以中文書為例,我們的選書涵蓋了從古代歷史到近現代史,再到當代中國社會的各種議題。同時也包括更多全球性的內容。而「不普通」則是因為這些書都是我們精心挑選、策劃過的。針對不同地點,我們也會做出本地化的選擇。就像你剛剛提到的,不同地區的飛地也各有側重。比如清邁的飛地曾經推出過「泰國第一課」這一主題,紐西蘭那邊在快閃店階段則強調「海洋」和「島嶼」等在地文化。而在荷蘭,我們也會關注一些與當地相關的主題,比如本地藝術家的作品等。所以除了書店本身涵蓋的廣泛主題外,每個地方的書店也都會結合自己的語境發展出一些獨特的選書方向和特色。

RFI:其實在巴黎也有幾家中文書店,感覺和在國內逛書店差不多,主要是暢銷書、文學作品那一類。但我覺得飛地不一樣的是,首先是有很多繁體字的書,很多是台灣、香港出版的,其次是你們選的書當中有不少思想史相關的內容,這點我覺得非常有特色。

張潔平:你剛提到的「思想史」,我覺得很有趣。因為我們一直在面對一個很現實的問題:我們這一代人,究竟該如何回應我們自身的移民經驗?我們能明顯感覺到,不論是「潤」也好,還是主動選擇移民也好,不論出發點是積極還是消極,移民潮都是一個正在發生的客觀事實。而每一代移民潮,都會帶來不同的經驗和處境,我們這一代人也同樣需要去回應這件事。當我說「我們這一代」的時候,其實是指疫情之後這波新移民潮。這一波移民潮很特殊,因為它恰好遇到了反全球化的浪潮,同時又遭遇了世界各地迅速崛起的右翼思潮和反移民情緒。我們書店所在的每一個城市,幾乎都曾出現過反移民的遊行。

所以對我們來說,作為這波移民潮中的一部分,我們當然首先要面對的是現實的生存問題,比如簽證、合法身分等等。但除了這些,我們更需要思考自己到底處於一個怎樣的社會位置,我們如何理解自己的處境,又要用什麼方式與本地社會產生互動。而要做這些思考,我們其實非常需要「思想資源」。這些資源可以來自前幾代移民的經驗,也可以來自更廣闊的歷史脈絡,比如我們如何理解中國?如何理解華文世界與更大世界,尤其是與西方世界之間的關係?這些問題的討論都離不開思想的支持和沉澱。所以你提到的「思想史」的部分,其實正是在我們在選書時候的一個「暗線」。

RFI:飛地在荷蘭的話,哪些書賣的算是比較好的呢?

徐進:至於賣得比較好的書,這就要說到我們的讀者來到飛地的時候,其實是帶著某種期待來到飛地。很多人是希望能在這裡看到一些平時不太容易找到的書,或者一些比較冷門、獨立出版的內容。尤其是很多在海外的朋友,包括藝術家,他們自己嘗試做出版物,而我們其實在主要展台上擺放的,正是這些不一定有 ISBN 編號的出版物或自出版作品。

RFI:算是獨立出版吧。

徐進:對,是獨立出版。這類作品也是很多人對飛地的期待所在,他們希望在這裡發現一些在主流管道難以接觸到的書籍。而這些書反過來也成為了飛地賣得比較好的品類。另外,還有一些關於中國社會和歷史的作品也很受歡迎。有時這些書也是所謂的「暢銷但不主流」的書,比如何偉(Peter Hessler)的作品,一直賣得不錯。這類書我們也經常會推薦給對中國還不太瞭解的本地朋友。當然,有些作品的熱銷也很有意思,我們有時很難界定那到底是對中國的刻板印象,還是一種文化興趣,比如像扶霞(Fuchsia Dunlop)寫的關於中國食物的書,也很受歡迎。這類和飲食文化相關的書籍,尤其是從中國或者泛亞洲背景出發的,也常常賣得很好。

RFI:那我看到你們好像現在也開始做自己的獨立出版了?

徐進:嗯,我們現在正在策劃一本自己的小誌(zine)。不過這本更像是一個「共創」的專案,是從我們各地店鋪收集到的讀者留言和回饋出發,希望透過這樣的形式,和讀者一起共創一本屬於飛地和大家共同記憶的小型出版物。

RFI:那你們有沒有計畫以後簽一些本地作者,去出版他們的作品?

徐進:其實飛地在台灣確實設有「飛地出版」,過去也出過幾本書,就是傳統出版業的路徑。

RFI:那對於在歐洲的讀者,他們的群像跟其他地方的讀者有什麼不同?

徐進:在荷蘭,或者更具體地說,飛地所在的城市海牙,離萊頓很近,而萊頓大學在漢學方面其實有著非常悠久的傳統。所以我們遇到的讀者裡,有不少是我們在開店之前沒有想到的,比如一些並非中文背景、甚至非亞洲背景的本地人,但他們對中國有相當深入的瞭解,甚至中文水準也很高。有時候我們書店 裡的一些詩集是被這些本地讀者買走的,這可能和他們的學術背景有關,有些人本身就研究中國文化、歷史或語言。另外,雖然海牙不像傳統意義上我們常提到的那些國際大都市那樣,但因為它有特殊的歷史背景和大量的國際機構,所以整體來說,我們面對的其實是一個非常多元和國際化的讀者群體。

感謝Julie提供的音訊技術支持,在下期節目中,我們將繼續探討在這樣一段歷史中,為什麼離散是為了重聚?為什麼在身居異國他鄉,能夠用中文閱讀和思考依然是重要的?新一代移民又如何重新構建自己的身分?